いつも葬儀経営.comを御覧いただきまして、誠にありがとうございます。

今回は、「葬儀社のチラシ折込 反響を出すための商圏設定の方法・ポイントとは」と題して、葬儀社(葬祭業者)様の折込チラシを通した反響(葬儀のお問い合わせ、事前相談の予約、資料請求、会員入会など)を効率よく獲得できるノウハウをお伝えいたします。

目次

最近、

「チラシを折り込んでいるのだけれど、なかなか反響が良くない」

というご相談を葬儀社様よりいただきます。

折込チラシで販促をしても、施行や事前相談が増えないという状況です。

このような場合は、チラシを折り込みする商圏の見直しをして、式場ごとの商圏を再設定する必要があります。

基本的に、お客様が購買するための流れは、アイシーズの法則によれば、

「注意」→「関心」→「検索」→「比較」→「検討」→「行動」→「共有」

という順番になります。

ネット検索が当たり前になる前までは、いわゆるアイドマの法則として、「検索」や「比較」などはありませんでしたが、いずれであってもまずは「注意」=つまり、知ることがファーストステップになります。

つまり葬儀社においても、反響アップのためには、まずはしっかりお客様に認知されることが前提になります。その方法として多くの葬儀社では折込チラシを使用する、ということになります。

その中で、既存式場の施行件数をまだまだ上げられる余地がある式場は、基本的にシェアが他社式場よりも低い状態にあるかと思いますので、商圏を可能な限り絞って、その分広告頻度を上げる取り組みが、限られた経営資源の中で(販促量に限って言えば)大手と対等に、もしくは大手以上にやり合える戦い方となります。

では、葬儀社において、チラシの折り込みの効果を最大化するために、どのように商圏を設定すればよいのでしょうか?

具体的には、「既存の式場のシェアアップ」を目的とするなら「式場ごとの過去施行客の住所を地図にプロットする」、「新規出店したばかりの式場で新規シェアの獲得」を目的とするなら「イベントに参加いただいたお客様の住所をプロットする」と2つのパターンに分けて葬儀社が持っている会館ごとの商圏を設定いたします。

※新規出店をする場合、最初の会館オープン(見学・内覧会の開催やオープンフェアの開催など)の販促を実施する際に、多少商圏を広げてチラシの折込を実施します。

その上で、下記のことを念頭に一次商圏を決めます。

要するに、遠くから来ているお客様もいらっしゃると思いますが、

販促エリアを一次商圏に絞るというシェアアップの基本の考えから、足元の8割のお客様を対象にすることが重要となります。

ただし、プロットしてみるとわかると思いますが、地理的に商圏の分断要因となるものがあれば、一次商圏にならない可能性があることに注意してください。

このように販促エリアを絞り、その代わり販促頻度を上げることで、

折込チラシなどを実施した際に、今までと変わらない販促費で反響が上がり施行件数を伸ばすことができます。

次に実際にチラシを作成する上でのポイントを解説します。

チラシ作成のポイントは「目的に応じた訴求」をすることです。

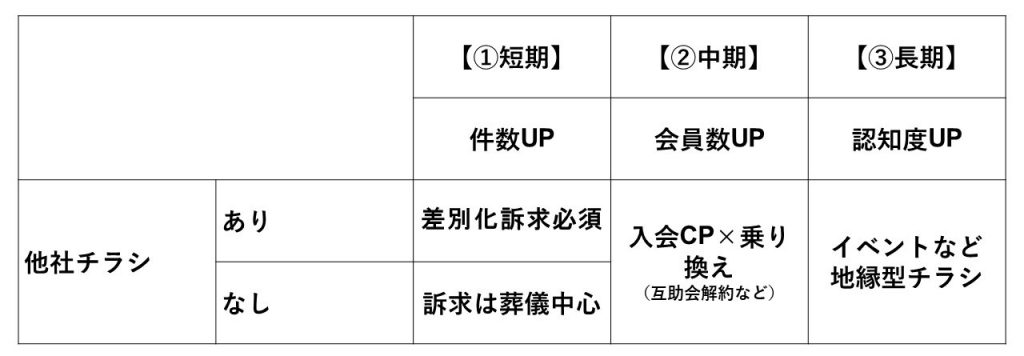

まずは下記の表をご参考ください。

まずは①から、自社が早急に件数UPを図る場合についてです。

こちらは葬儀ど真ん中のチラシを折り込むことになり、具体的には以下のような内容になります。

上記の訴求内容ですが、特に他社のチラシの有無は確認しましょう。

他社チラシがある場合は他社の訴求内容に見劣りしないかどうか、差別化が図られているかがポイントになります。

次に②中期ですが、こちらは入会件数をUPさせる目的のチラシです。

具体的には入会キャンペーンにより入会金を低く設定したり、他社乗り換えサービスなどを訴求するなどして大々的に打ち出します。

入会キャンペーンの打ち出しは毎月できるものではありませんので、年間計画を立てながら進めていきます。

最後に③の長期的な施策で、地域の方に幅広く認知してもらうためのチラシです。

葬儀に興味はない元気なシニア層に向けた販促で、主にカルチャー教室や終活セミナー、感謝祭などのイベント訴求を行います。

以上、目的に応じた訴求をすることがポイントになります。

チラシの目的と訴求内容が決まれば、あとは具体的なチラシ掲載の内容になります。

訴求内容によって様々なタイプのあるチラシですが、掲載すべき基本的な内容は下記の通りです。

チラシを手に取ってそのまま捨てられるか、中身を読んでもらえるかはチラシのキャッチコピーで決まります。

キャッチコピーのポイントは下記の通りです。

次に掲載すべきはメリットです。

メリットとはお客様が「うちの葬儀社を選ぶ理由」のことで、価格訴求であれば家族葬や火葬式などのカテゴリー別最低価格やプラン内容、明朗価格がお客様が感じるメリットになります。

最後に反響率UPのための動線設計です。

こちらは反響が電話やWebからの問い合わせを狙う場合、電話番号やHPのURL(もしくはQRコードなど)を掲載します。来館を狙う場合は地図や来館特典などを掲載します。

イベントの集客などは「限定〇名」など、限定感を訴求すると行動が促進されやすくなります。

葬儀社でチラシの折込による反響に伸び悩んでいる方は是非実践してみてください。

船井総合研究所では、これまで累計100件以上の葬儀社の支援実績があり、業績アップを成功させてきております。

①たった1年で拠点売上1億円アップ!

②販促を始めてたった半年で、昨対粗利2倍を達成!

③販促×プラン改善により営業利益5,000万円アップ!

上記に限らず、多くの実績がございます。

・自社の葬儀施行数をもっと伸ばしていきたい

・葬祭業における売上を上げていきたい

・葬儀の1件当たりの単価アップを実現したい

このようなことを少しでも思った葬儀社様は、まずは無料相談をご利用ください。

船井総合研究所の葬儀社専門の経験豊富なコンサルタントと直接個別でご相談いただく事ができます。もちろん、貴社がご相談いただいたことが他の会社様に知られることはございませんのでご安心ください。

▼まずはこちらからお申込ください。お申込費用などは一切かかりません。